YAHAamp ビルドガイド

はじめに

BOOTH に「6BQ7A のための YAHA アンプ基板」をアップする上で、少し商品ページがごちゃごちゃしそうなので、こちらにビルドガイド(ビルドガイドというより注意点など)を載せます。

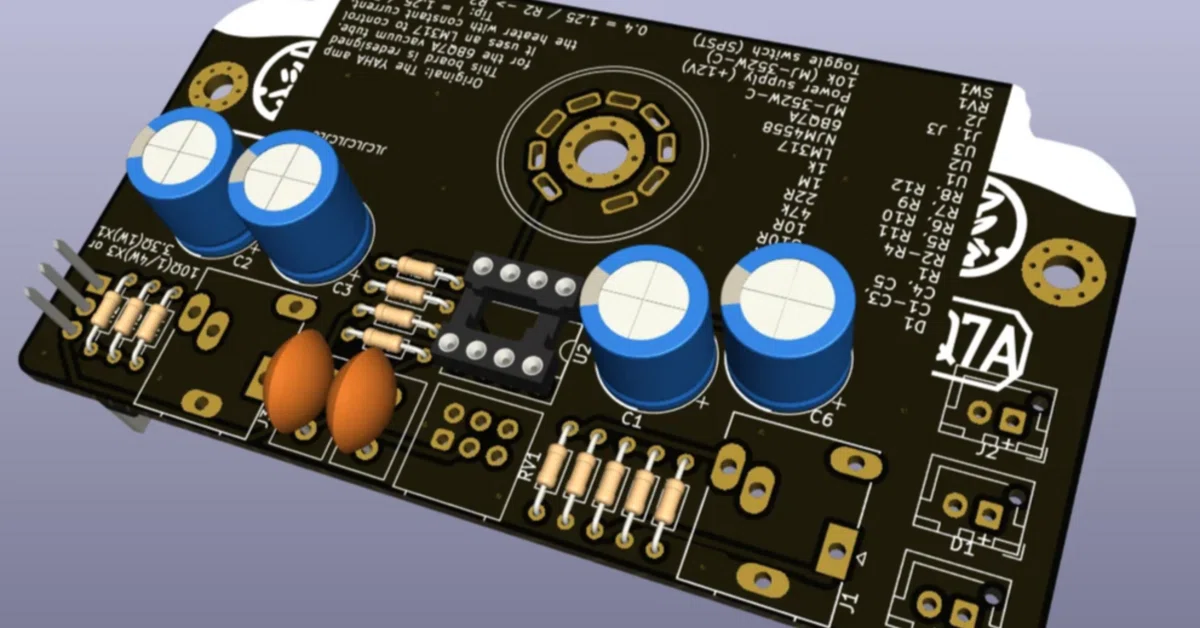

以下、組み立てに必要なパーツリストです。

↑ パーツリスト

↑ パーツリスト

真空管を中古で 1,000 円程度で入手できれば、部品合わせて 2,000 円程度で組み立て出来ると思います。パーツリストには備考に※印がありますので、その注記を以下に列記しておきます。

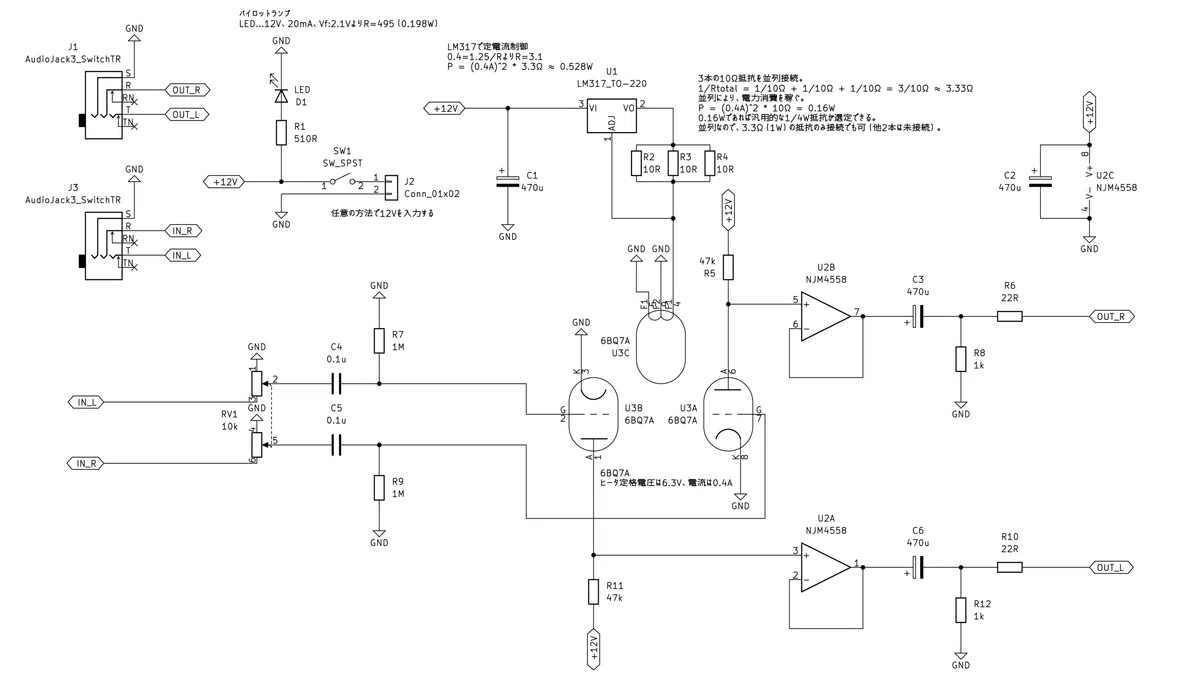

※1 LED の電流制限抵抗値の決定方法

電流制限抵抗を R、電源電圧を V、LED の順方向電圧を Vf、LED に流したい電流を If とすると、次式で計算できます。

Vf はデータシートに記載がありますが、概ね LED の色が赤や黄であれば 2.1V となります(白や青は 3.5V 程度)。If もデータシートに記載がありますが、概ね 20mA(0.02A)として計算すると以下のようになります。

よって、市販の抵抗の抵抗値を考慮して 510Ω の抵抗を採用しています。

※2 LM317 の電流制御用抵抗値の決定方法

LM317 もしくは LM317T は非常に単純に定電流回路を実現することができます。詳細な動作原理は省略しますが、out 端子と adj 端子間が 1.25V と一定であることから、抵抗を 2 端子間に入れることで電流値が一意に定まります。真空管のヒーターは定電流で制御するのが一般的なので、真空管のヒーター動作電流を調べます。本基板の想定する 6BQ7A はヒーター電流が 0.4A なので、上記を考慮すると次式で抵抗値を計算することができます。

より、

ここで、使用する抵抗の定格電力を求めるため消費電力 W を計算します。

より、

したがって、定格 1/4W(0.25W)の抵抗は選定できません。そこで、本基板では、抵抗の入手性を考慮して抵抗を並列接続することで、この定格電力を稼いでいます。抵抗を 3 本並列して、上記の 3.125Ω を達成する方法を考えます。なお、3 本並列することで、定格電力は全体で見て 3/4W(0.75W)となり、実際の消費電力(0.5W)を上回り安全です。並列接続した抵抗の抵抗値 Rp は次式で計算することができます。

R1、R2、R3 はそれぞれの抵抗を表していますが、抵抗値が異なると流れる電流に差異が生じるので、同一の抵抗値を設定するものとして考えます。

したがって、10Ω の抵抗を 3 本並列接続すればよいということになります。基板上の番号では R2、R3、R4 がこの 3 本に該当します。また、本基板は 6BQ7A を想定していますが、例えば 6DJ8 はヒーター電流が 0.365A なので、これを当てはめて上記計算を行えば他の真空管を使用することもできます。

(参考)

R = 1.25 / 0.365 = 3.42 (Ω)

W = 0.365 * 1.25 = 0.46 (W) ... 0.25 < 0.46

Rp = 1 / ( (1/12) + (1/12) + (1/12) ) = 12/3 = 4 (Ω) もしくは、

Rp = 1 / ( (1/10) + (1/10) + (1/10) ) = 10/3 = 3.33... (Ω)

ただし、安全側を考慮して 12Ω を 3 本並列させ、4Ω とした方が推奨されます。

※3 真空管の入手について

中古市場であれば 1 本 1,000 円程度で購入できます。ただし真空管によっては劣化しているものもあり、音が出ない、もしくは音が出ても極度に歪んでいる、片チャンネルしか音が出ないといった不具合がある場合があります。当方では HITACHI 製の通測用の真空管(6BQ7A)でのみ動作を確認しております。

※4 オプションパーツについて

XH コネクタを付ける場合、専用の加締め工具が必要になります。買う必要が無い場合は、そのまま基板に電線をはんだ付けしてください。なお、+は基板上に印字がありますので参考にしてください。また、LED はパイロットランプとして電源 ON 時に点灯します。点灯の必要が無い場合は未接続でも動作します。その場合は基�板上の番号 D1 と R1 は未接続で問題ありません。スイッチを取り付けない場合は、基板上の番号 SW1 にある 2 つのホールをショート(ジャンパ)させてください。

組み立て方(簡略版)

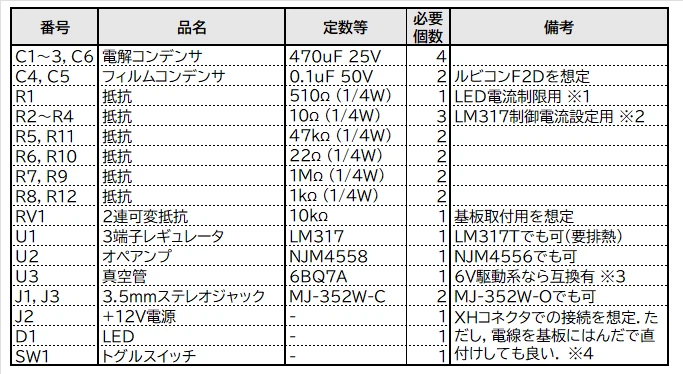

↑ 参考-1

↑ 参考-1

上記画像を参考にパーツをはんだ付けします。上記画像は 3.5mm ステレオジャック・可変抵抗・XH コネクタが省略されていますが、すべて同じ面に実装します。

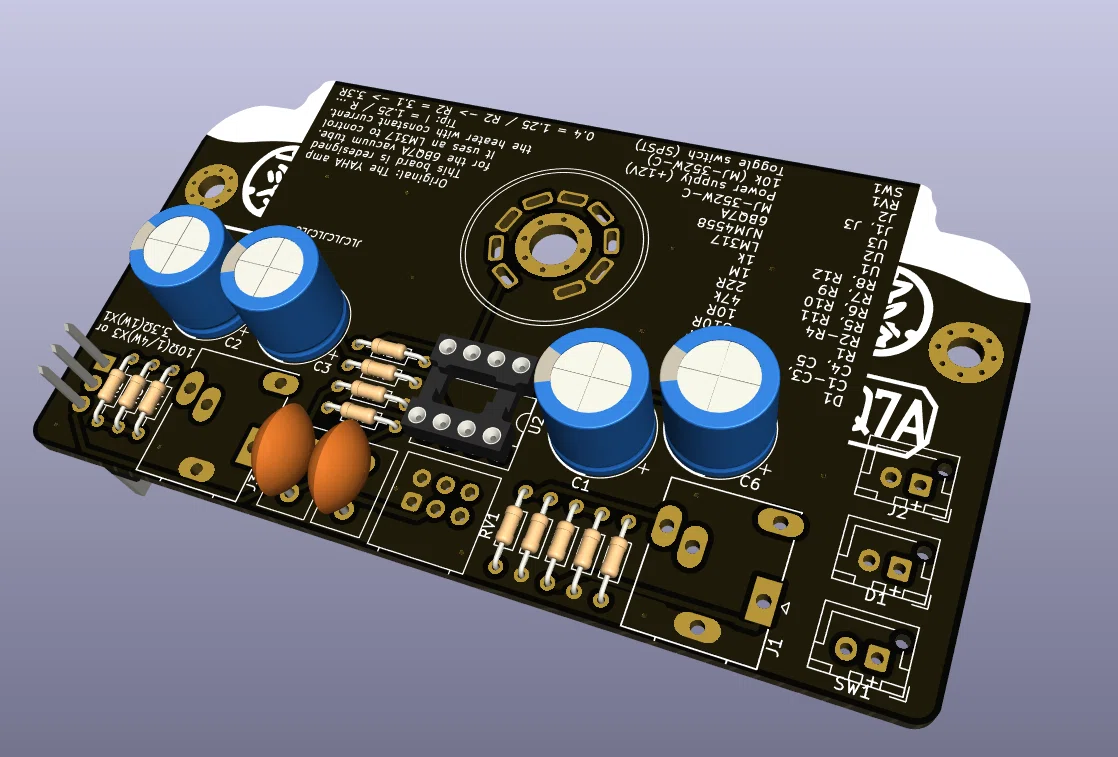

↑ 参考-2

↑ 参考-2

裏面には LM317 と真空管を実装します。真空管はピンをそのままベタ付けでも良いですが、交換可能なように 9 ピンソケットがはんだ付けできるようにも設計されています。ただし、ピンソケットによっては、上手くはまらない物もありますので、その場合はピンソケットの接続部分を半挿し程度ではんだ付けしてください。

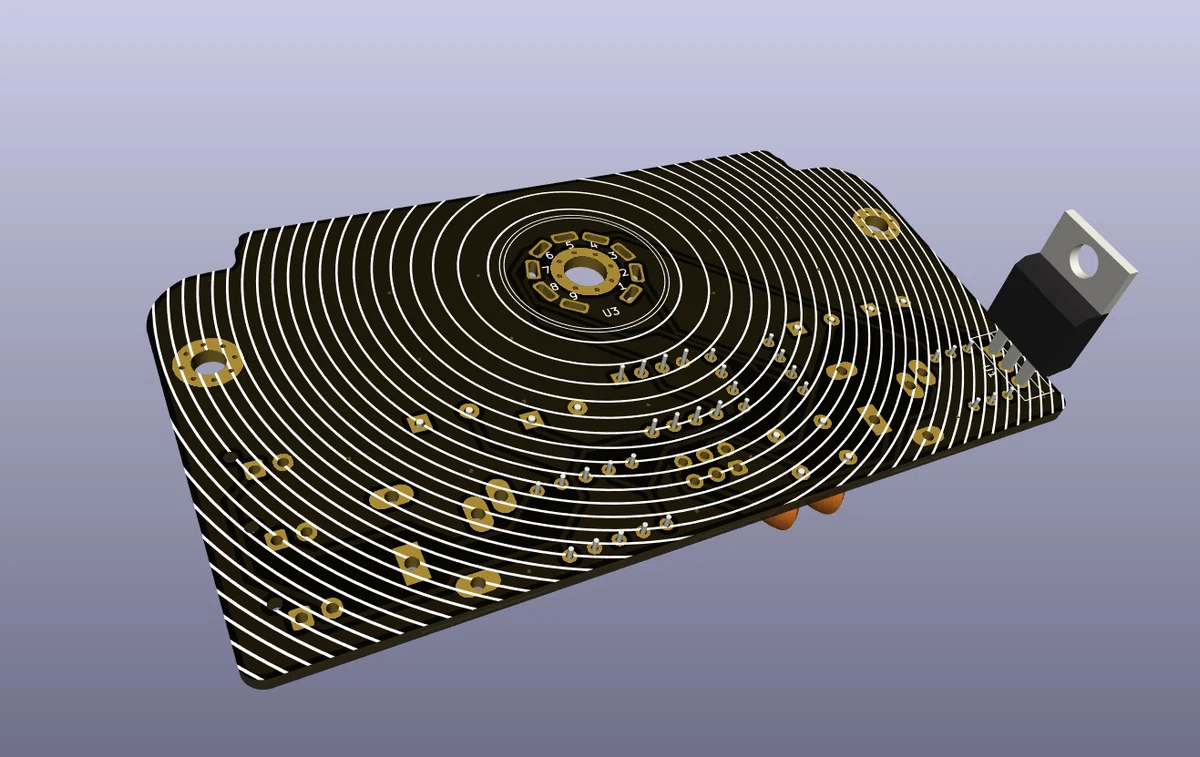

なお、本基板はギターのエフェクターケースとしてよく利用されるアルミダイカストケースである 1590B に収まるよう設計されています。ケースの図面等はありませんが、ケースまで自作したい方は各自取り組んでみてください。1590B 収納時には、LM317 が放熱できるよう折り曲げてケースに密着するようにしてください。なお、LM317 は放熱板が金属製のものがほとんどなので、放熱シート等を使いケースと密着しないよう(ケースに GND を落としていた場合、密着するとショートします)気をつけてください。

↑ ケース(1590B)収納時の様子

↑ ケース(1590B)収納時の様子

BOOTH の商品には詳細な組み立て説明書等を同封しない予定でいます。こちらのパーツリストや組み立て方等を参考にしてください。

(参考)回路図

↑ 回路図

↑ 回路図